Table des matières

Licences ouvertes / Creative Commons

Définition brève

La licence ouverte permet à un auteur d’autoriser à l’avance un ou plusieurs actes aux utilisateurs de son œuvre2), soit son utilisation, sa redistribution, sa modification et la redistribution de ses versions modifiées.

Définition détaillée

Ces licences, selon les libertés qu'elles permettent, peuvent porter plusieurs noms tels que « licences libres », « licences ouvertes » ou « licences ouvertes non libres3) ». Elles s’appliquent à des œuvres numériques de nature et de domaines variés : musique, écriture, dessin, documentation, journalisme, photo, etc. Elles s’articulent en une ou plusieurs clauses qui délimitent les conditions de ces actes et le détail des libertés accordées à l’utilisateur. Sur le plan juridique, la licence ouverte s’oppose à la notion de droit d’auteur4). L’auteur qui utilise une telle licence abdique ses droits patrimoniaux et moraux sur l'œuvre. Pour l’utilisateur, la licence ouverte est un contrat d’adhésion5).

Mise en contexte

L'arrivée d'Internet a transformé les façons de créer et de diffuser une œuvre. Non seulement Internet démocratise la création en la rendant plus abordable et en favorisant la collaboration, mais le numérique permet aussi de produire un nombre infini de copies exactes d'une même œuvre originale, de les modifier et de les diffuser à grande échelle6). De même, c'est dans le monde informatique qu'apparaissent les premières licences libres de droit en 1985, avec Richard Stallman et le mouvement du logiciel libre7). Stallman souhaite assurer la liberté des utilisateurs en leur fournissant le code source du logiciel ainsi qu'en leur permettant de l'utiliser comme bon leur semble, d'en modifier le code source, de redistribuer le logiciel ainsi que ses versions personnalisées8). Les licences libres de droit s'étendent des logiciels aux autres œuvres à partir des années 19909).

Ces nouvelles pratiques numériques s'opposent aux droits d'auteur et au copyright qui, depuis le XVIIIe siècle, interdisent la reproduction, l'adaptation et la représentation d'une œuvre sans l'autorisation de l'auteur10). Si les droits d'auteur et de copyright ont été bénéfiques pour les créateurs puisqu'ils leur assuraient une rémunération et les protégeaient contre l'exploitation de tiers11), ces droits pensés pour l'œuvre physique, imprimée12), peuvent sembler dépassés à l'ère du numérique. En effet, Internet ayant rendu possible la « désintermédiation13) » entre un auteur et son public (l'auteur peut rejoindre directement son public, il diffuse lui-même son œuvre) en plus de la création collaborative, les droits d'auteur viendraient contrecarrer ces nouvelles possibilités.

1. Modèles et fonctionnement

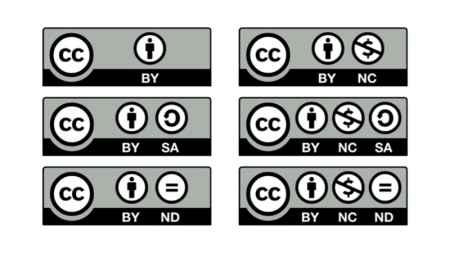

Il existe de nombreux modèles de licences. Le plus répandu est celui des licences Creative Commons (CC)14). Elles apparaissent directement sur la page web contenant l'œuvre sous forme de logos indiquant les actions autorisées à l’utilisateur co-contractant15).

Les quatre logos de base se définissent ainsi :

- ‘‘BY’’ ou « Paternité » : L’obligation de mentionner le nom du ou des auteurs est commune à plusieurs licences. C’est aussi le seul logo CC qui apparaît dans toutes les licences.

- ‘‘ND’’ ou « Pas de modification »

- ‘‘NC’’ ou « Pas d’utilisation commerciale »

- ‘‘SA’’ ou « Partage des conditions à l’identique » : Les œuvres dérivées doivent être partagées sous licence identique ou équivalente.

Il est entendu qu’en l’absence d’un ou de plusieurs logos, l'œuvre est libre des obligations non mentionnées.

Ces logos sont combinables et s’accompagnent d’un texte détaillé et rédigé en langage accessible appelé Legal Code. Ce contrat est réputé conclu dès qu’un utilisateur effectue l’un des actes autorisés par la licence17). La licence CC agit donc comme un terrain d’entente entre les intérêts de l’auteur et de ses utilisateurs18).

Au contraire, la licence Art Libre (à laquelle correspond seulement la licence CC ‘‘BY-SA’’) lie l’auteur et l’utilisateur par les mêmes obligations. Celles-ci se limitent à respecter la paternité de l'œuvre et à la redistribuer sous licence identique ou équivalente. Art Libre prône ainsi la liberté d’utilisation la plus large, tout comme le logiciel libre, dont elle est issue, ainsi que de nombreuses autres licences19).

2. Avantages et inconvénients

Tout comme les droits d'auteur ont stabilisé la diffusion de l'imprimé, les différentes licences de libre diffusion « stabilise[nt] les pratiques acquises dans le cyberespace20) », c'est-à-dire qu'elles offrent une matrice à la collaboration entre auteurs et à la diffusion d'une œuvre, entre autres fonctions. Or, le fait qu'il existe différents modèles de licences libres est paradoxal: la diffusion libre, à la base, repose sur les « libertés d'utilisation, de diffusion et de modification21) » de l'œuvre. En accordant seulement une partie de ces libertés au récepteur, les licences ouvertes comme Creative Commons contreviennent aux principes de la libre diffusion22). Également, la présence de ces différentes licences qui permettent certaines libertés seulement est contradictoire d'un point de vue légal et le fait qu'une œuvre puisse être soumise à plusieurs licences ouvertes peut créer une confusion qui nuit à leur application23).

3. Collaboration et innovation

Les licences ouvertes et les Creative Commons jouent un rôle essentiel dans la promotion de la collaboration et de l'innovation dans de nombreux domaines disciplinaires. En offrant une plateforme ouverte et flexible, elles permettent aux créateurs de partager librement leurs œuvres, tout en conservant certains droits sur celles-ci. Cette ouverture favorise un écosystème où les idées peuvent être réutilisées, adaptées et améliorées : « Les œuvres sont réutilisées, modifiées, empruntées librement, ce qui permet de renouveler les approches et de multiplier le nombre des créations24). »

Un des aspects fondamentaux des licences ouvertes est leur capacité à faciliter la collaboration transdisciplinaire. En supprimant les barrières traditionnelles du droit d'auteur, elles encouragent les individus de diverses disciplines à contribuer à des projets communs, fusionnant des perspectives variées pour innover. Cette approche collaborative est particulièrement précieuse dans les domaines de la recherche, de l'éducation et des arts, où elle peut mener à des découvertes révolutionnaires.

De plus, les licences ouvertes soutiennent l'innovation en garantissant que les connaissances et les ressources sont accessibles à tous, démocratisant ainsi le processus créatif. En permettant à chacun d'accéder et de construire sur le travail des autres, elles stimulent une économie de la connaissance inclusive, où les contributions de chacun sont valorisées et où le potentiel créatif collectif peut être pleinement réalisé. Ainsi, les licences ouvertes et Creative Commons sont non seulement des outils juridiques, mais aussi des catalyseurs de progrès social et culturel.

4. Aspects légaux et éthiques

Les licences ouvertes facilitent l’utilisation et la distribution des contenus. Elles permettent aux auteurs de protéger et de contrôler la manière dont leurs œuvres sont partagées et utilisées, comme le dit Maxime Lambretch dans son livre Licences ouvertes et réforme du droit d’auteur dans l’environnement numérique : « […] l’approche des licences ouvertes semble également ambitionner de favoriser les possibilités de réutilisation et de dissémination des œuvres, en facilitant l’échange d’information entre créateurs et utilisateurs quant aux libertés d’usages accordées sur l’œuvre, ou en encourageant les créateurs à rendre leur œuvre disponible sous licence ouverte. » 25) Elles permettent une diversité d’options, allant de la restriction minimale de l’œuvre à une libre utilisation, tant que l’auteur soit mentionné et crédité pour l’utilisation de sa partie.

Sur le plan éthique, les licences ouvertes incarnent le principe de partage du savoir et de la culture. En encourageant la diffusion libre des idées, elles contribuent à un bien commun culturel et intellectuel, accessible à tous. Ce cadre encourage non seulement l’innovation et la créativité, mais également l’équité et l’égalité d’accès à l’information, ce qui est essentiel dans une société où le savoir est un puissant atout de développement de la société.

Ces licences traitent des défis contemporains liés au droit d’auteur dans l’ère numérique, en proposant une solution qui respecte la créativité individuelle tout en favorisant un environnement collaboratif et ouvert. Elles illustrent comment le droit peut s’adapter pour répondre aux besoins d’une société fondée sur la connaissance, soulignant l’importance d’une approche équilibrée entre protection des droits et partage universel du savoir.

Notions corollaires

- Copyright et droit d'auteur

- Mouvement du logiciel libre

- Partage et collaboration

- Copyleft

Références critiques

- LAMBRECHT, Maxime et Séverine DUSOLLIER, Licences ouvertes et exceptions au droit d’auteur dans l’environnement numérique: subvertir ou réformer?, Bruxelles, Larcier (Coll. CRIDS), 2018, 412 p. [en ligne] https://www-stradalex-com.acces.bibl.ulaval.ca/fr/sl_mono/toc/LIOURE/doc/LIOURE_005 (Site consulté le 29 février 2024).

- MOURON, Philippe, Les licences libres en droit d’auteur: Communautés de créateurs, mobilités des créations, dans Serge AGOSTINELLI, Dominique AUGEY et Frédéric LAURIE [dir.], Entre communautés et mobilité. Une approche interdisciplinaire, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2010, p.79-93 [en ligne] https://amu.hal.science/hal-01487276/document (Site consulté le 29 février 2024).

- RAMADE, Isabelle [dir.], dossier « Les licences de libre diffusion: Utiliser et enrichir le patrimoine commun », dans Technologie, n°197 (avril-mai 2015), p. 26-40 [en ligne] https://hal.science/hal-04144295. (Site consulté le 29 février 2024).

Rédactrices et rédacteurs

- Rosie Nadeau

- Gary Ngo

- Laurence Richard